エフピコ環境基金 活動内容

2024年度 エフピコ環境基金助成先中間報告

2024年度助成先の上半期(2024年4月1日~9月30日)の活動をご紹介します。

チャウス(群馬県)

活動内容

【地球規模の気候変動調査研究】 気候変動が与えるサケの遡上現象の研究・調査 ▲下記の活動に関係する準備、関係団体との調整など ※実施日は10月以降 【親子対象】 ①ヤマメの卵の配布~育てたヤマメの稚魚放流 ※環境学習・清掃活動含む 11月~3月

②地域環境発展プログラム~川の生物環境調査、増殖活動、自然増殖活動等 11月~3月

【持続可能な社会実現のための指導者育成】

環境学習指導者養成 10月・2月

【地球規模の気候変動調査研究】

気候変動が与えるサケの遡上現象の研究・調査 10月・3月

湘南クリーンエイドフォーラム(神奈川県)

活動内容

ごみを拾いながらごみの動向を調査しごみの発生抑制に繋げていく『調べるビーチクリーン』を根源療法として用い、広域エリアを網羅する効率的な保全体制の構築を目指します。神奈川の150㎞の海岸を一貫清掃・調査する『ビーチクリーン駅伝』と、多くの団体と協同開催する一斉ビーチクリーン『オールオーシャンラバーズビーチクリーン』との相乗効果を図り、多様な団体がワンボイス化した連携体制を築きます。

荒川クリーンエイド・フォーラム(東京都)

活動内容

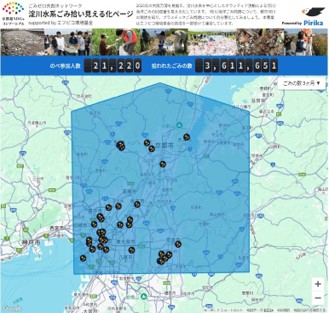

大阪・関西万博開催を契機に荒川で実績がある「産学官民協働持続方式」を関西圏に技術移転する取組を継続する。1.ごみゼロ共創ネットワークとしてつながり、関西圏プラットフォームの基盤強化支援、2.当該方式を通じた自治体/市民/企業の協働支援、3.ボランティアによるごみ回収量の見える化(ごみ拾いSNSピリカやごみマップアプリ)と活動に積極的な組織の発掘を継続する。プラごみ問題のステークホルダーとして日本プラスチック工業連盟、(一社)西日本プラスチック製品工業協会、関西広域連合と協調する。

ジョイライフさやま(埼玉県)

活動内容

小さな樹林を守ることで多種多様な生態系を守ることを大事に、手入が行き届かず、汚染が進む河川の整備清掃を行い安心安全な景観を作り出していきます。ごみの減量は私たちんの取り組むべき環境保全の一環と成り、自然体験を交えながら自然の大切さを実感し環境の知識を学べる活動と成っています。

こが里山を守る会(茨城県)

活動内容

里山整備活動・自然環境保全啓発活動・自然環境体験活動

地元の上大野小学校児童参加による里山体験活動及び市民参加の里山観察会開催

2024・4.14 下刈活動 4.21 下刈活動 5.12 観察会(市民参加のコンサート会場整備) 5.18 観察会開催準備 5.19観察会開催 6.9(京三電機・積水化成品社員参加のCSR活動下刈・タニウツギ枝剪定) 6/16視察研修会開催(千葉県茂原市の紫陽花農園視察上大野小児童参加のスズメバチ捕獲器設置体験活動 6/19上大野小1~3年生参加によるスズメバチの捕獲器設置体験活動 7/21下刈作業 9/6下刈作業 9/15下刈作業 9/18上大野小1~3年生里山の恵み体験活動(山栗拾い)10/13下刈作業 10/20下刈作業 10/30上大野小1~3年生里山の空閑地活用した「さつま芋堀り体験活動」

草木谷を守る会(秋田県)

活動内容

棚田LOVERs(兵庫県)

活動内容

《目的》地域や伝統文化、自然環境を大切にする心を育む。

《概要》あらゆる年齢層を対象として、地域にある棚田や川などの自然資源を活用した五感を刺激する自然体験活動を通して、農業や食事、そして自然や生命の大切さを伝える。活動は地域住民、自治会、高等教育機関などとも連携し、地方創生や地域の魅力伝承、そしてイベント評価にも努めた。

《具体的な目標》自然環境を大切にする心を育む活動には月1回程度で各回10名程度の参加を目指した。

神奈川海難救助隊(神奈川県)

活動内容

船舶で隊員及び一般ボランティアが甲板上から玉網等を使い、海洋浮遊ごみ等を甲板上設置の回収籠にすくい上げます。回収した浮遊ごみ等は分別分類して清港会に引き取ってもらいます。

河北潟湖沼研究所(石川県)

活動内容

河北潟流域では地域によりゴミの状況や捉え方に違いがあり、流域全体で取り組む意識が弱い。本活動では流域を巡りながらゴミ拾いをする仕組み(ゴミ拾いラリー)を作り、流域内でゴミ問題について見える化、共有化をめざす。同時に自然環境への関心を高める。

Gomi-Map(神奈川県)

活動内容

アプリの開発、リサイクルスポット調査

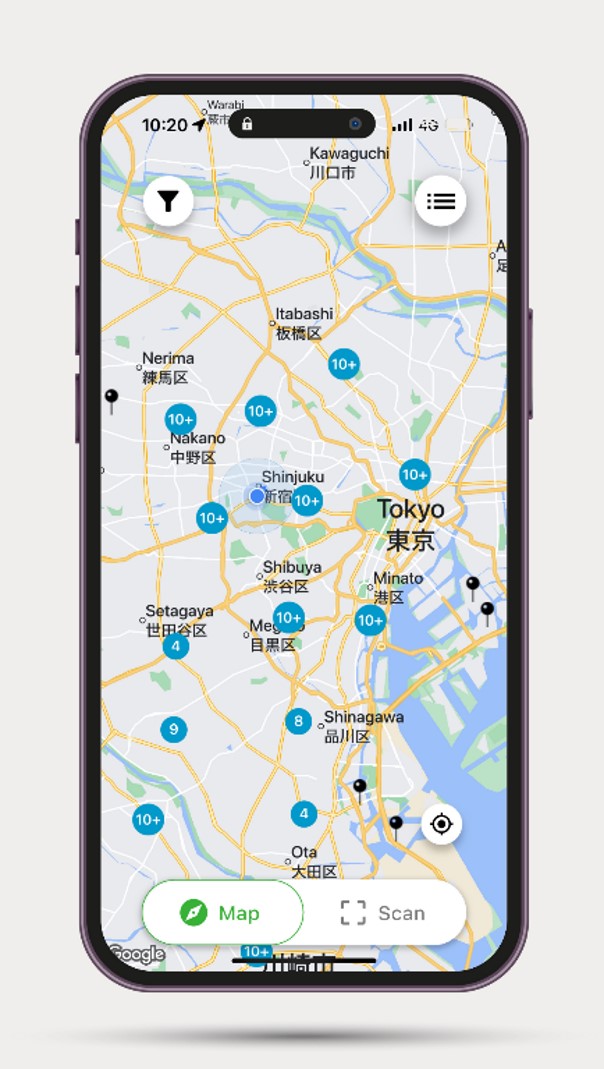

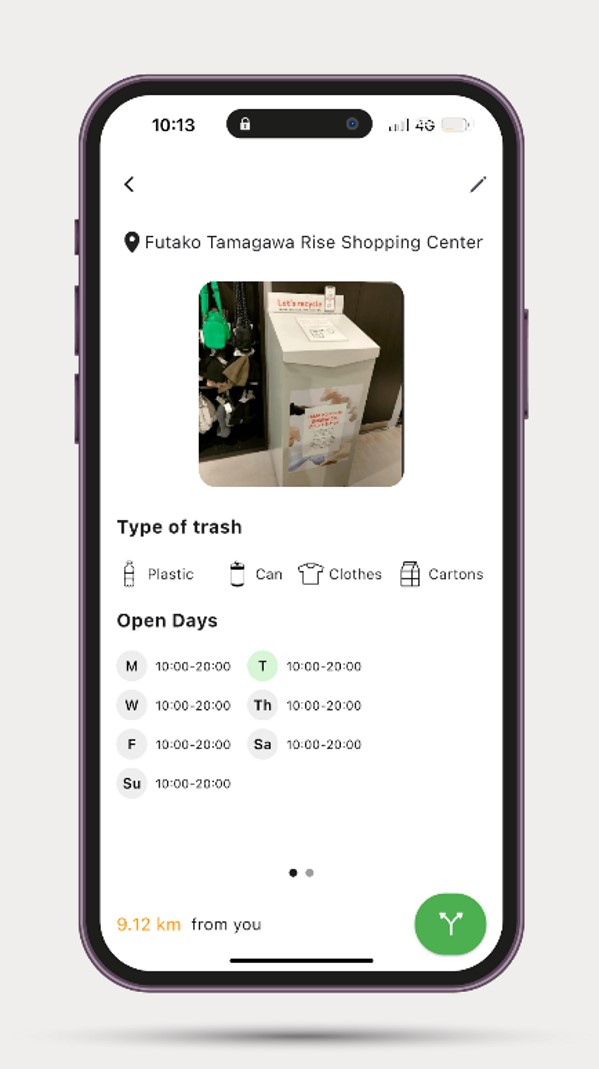

Gomi-Mapは、リサイクルの促進とゴミ削減を目的としたNPOであり、その活動は大きな成果を上げています。まず、新しいマーケティング素材の作成により、プロジェクトの認知度を高め、ターゲット層への訴求力を強化しました。また、ホームページのデザインを内製化し、Gomi-Mapの理念をより反映させた新しいデザインを導入。現在も開発は進行中であり、ユーザーの利便性向上を図りつつ、信頼性の高い情報提供を目指しています。

さらに、iPhoneおよびGoogle向けのアプリを開発・リリースし、ユーザーが手軽にリサイクルスポットを検索できるような環境を提供しました。これにより、幅広い層へのアクセスが可能となり、リサイクルへの関心と行動を促進しました。加えて、リサイクルスポットの継続的な追加とデータの質の向上を通じて、より正確かつ信頼できる情報を提供し、ユーザーのリサイクル活動をサポートしています。

Gomi-Mapのこれらの活動は、持続可能な社会に向けた大きな一歩を踏み出すものです。

次世代のためにがんばろ会(熊本県)

活動内容

九州の各県で浜辺の保全活動をしている高校生同士が交流体験型で学び、各地ごみ問題の発生抑制の問題提起と対策案を討論することで、活動の裾野を広げるとともに、国内から流出する河川ごみを削減する企画と、地域の環境保全として干潟の調査、不法投棄視察、食品ロス・安全問題の講演会、トレーのリサイクル見学、教育関係への資源分別指導を行った。

瀬戸内宇治島クラブ(広島県)

活動内容

瀬戸内海国立公園内に位置する無人島「宇治島」の豊かな自然を守るため、毎年海の日に200人乗りのフェリーをチャーターし、福山港から宇治島に渡り砂浜に漂着した海洋ごみの清掃を行っている。清掃後は海水浴や釣り、島の散策を行い宇治島の魅力を体感してもらう。

1.清掃活動とともに、海面浮遊ゴミや漂流物の現状を知り参加者に瀬戸内海の環境保全の重要性を学んでもらう。

2.実際に回収した浮遊ゴミをみてもらい身近なゴミが流れ着いていることを認識してもらう。

3.自由時間には宇治島の自然の魅力を感じてもらい瀬戸内海の魅力を体感してもらう。

Rondat(京都府)

活動内容

子どもたちと考える里山環境問題

『持続可能な農業』野菜を無農薬でつくることで環境負荷の少なく、地産地消をすることで運送にかかるco2の削減、保管期間短縮にともなう電力量の削減が見込め、環境に優しい活動であることを伝えた。

5月開催『野菜の苗植え』4月開催時に植えた『オクラ』・『ピーマン』・『きゅうり』・『スティックセニョール』の種がどのようにして成長したかを聞き、観察する。

その後、苗の定植を行う。種から育て自分たちで収穫し調理体験することで食べものの大切さを自然と学び、食品ロスにつなげる。

吉里吉里国(岩手県)

活動内容

【森林教室の実施計画】

スケジュール:月1回、年間12回の森林教室を開催

対象:大槌町内の小中高生、未就学児、支援学級児童、その家族

目標人数:約300人

≪目的≫海が見える森林内や薪の作業場等で森林教室を開催し、この地域を取り囲む豊かな自然と共に生きる次世代の人材を育成する。森を活用することが海洋資源にも影響していくことを学ぶ機会を設ける。

とす市民活動ネットワーク(佐賀県)

活動内容

もくもく広場の実施:未就園児親子を対象とした木製おもちゃ広場(年8回程度開催)参加者延500人。

未就園児親子対象に佐賀県産積み木・木のおもちゃ遊びの広場を開催。

国産材の需要拡大のために木に親しみを持ってくれる子どもを増やす取り組みを行った。

みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(宮城県)

活動内容

「みやぎのSDGs環境学習支援」として、二つの事業を展開している。

SDGs環境出前講話では、宮城県内の小中学校、高校において1回限定の講話を行うとともに、ウェブ教材を使用して気候変動対策の行動を促す。SDGs教育プロジェクトでは、学校等からの要請によって継続した環境・防災学習の支援を行う。

フードバンクいしのまき(宮城県)

活動内容

①拠点となる事務所・倉庫物件の確保及び専従スタッフの補充

②食品ロス削減の啓発を行う「フードドライブ」設置箇所の増設

③食品ロス削減に関する講話の実施。