エフピコ環境基金 活動内容

2024年度 エフピコ環境基金助成先年度末報告

2024年度助成先の上半期(2024年4月1日~9月30日)の活動をご紹介します。

チャウス(群馬県)

活動実績

2024年度:計16回 (環境教育指導者育成6回:体験6回:調査研究5回)

参加者(延べ):135人、スタッフ37人

内容:渡良瀬川流域の小学生親子を対象にヤマメの卵配布・育成・放流や直まき放流といった活動を実施し、環境学習の指導者の育成や環境学習の普及・啓発の一環として、環境学習発表会「ぐんまエコ宣言!」では群馬県教育委員会教育長賞を受賞しました。さらに、地球規模の気候変動がサケの遡上数に与える影響について、専門家を交えて調査・研究を行いました。

HP:https://www.chaus.jp/

湘南クリーンエイドフォーラム(神奈川県)

活動実績

2024年度の総活動数は109回で、活動参加者は3,139人でした。

■調べるビーチクリーン

「調べるビーチクリーン」はごみを拾いながら種類ごとにカウントし、データ化・分析して普及啓発に役立てる活動です。 また参加者同士の交流や知識の共有も目的としており、環境教室的な側面の強い活動です。2024年度の活動回数は12回、参加者152人、ごみの回収量は30Lのごみ袋で31袋、個数は16,621個となりました。

HP:shonan-cleanaid.org

荒川クリーンエイド・フォーラム(東京都)

活動実績

活動実績開催日時:2月8日(土)

参加者:70人、スタッフ3人

内容:立教大学RSLの授業と連動して荒川清掃活動を展開し、エフピコからも約20名の参加があった。参加者は河川ごみ問題を現地で体感した。

HP : https://cleanaid.jp/activity-report/2025/03/22985.html

ジョイライフさやま(埼玉県)

活動実績

活動日:6月9日(日)

参加メンバー:計8名(内ボランティア3名)

活動内容:

1,ごみの放置が治安の悪化を招き、陸上の散乱ごみが自然界流失に繋がり、人口系ごみが生態系や水、さらには持続可能な環境社会を支える生物多様性に被害を及ぼすことで希少な動植物の生息や生息地を破壊してしまうことを止める活動を子供たちを交え行っていきます。

2,良好な河川環境の保全への取組として水辺整備の在り方である整備清掃は確実で意味ある行動ととして見通しを良くし、不法投棄防止、防犯、置き廃の防止に繋げ、水辺のゆとり、うるおいなど魅力を作り水辺空間が地域の安全な交流場所と成り活用できる活動を行っています。

こが里山を守る会(茨城県)

活動実績

地元の学生参加の里山体験活動に加えて、観察会にも参加、市民と交えての里山観察実施。

立枯れ木・倒木の有効活用として、薪材に加工。灯油の値上がりにより、薪ストーブの利用が多くなってきた。

草木谷を守る会(秋田県)

活動実績

石川翁の郷「草木谷」で開催された「リキノスケ未来塾」で、リキノスケ未来塾生とブラウブリッツ小学生チームが手刈りで稲刈りに挑戦!「めっちゃ楽しい!」と笑顔がいっぱい✨ また、田んぼの生き物観察を通じて、自然と農業の魅力を体感しながら、未来の豊かな食と環境を学ぶ姿が印象的でした。

③HP:https://kusakidani.net

棚田LOVERs(兵庫県)

活動実績

1)5月25日、26日:春のダンダン感激体験

生き物や植物、自然の恵みにあふれています。そのような棚田での活動は、大人やこどもたちの持つ力や感受性を引き出し、生き生きとした五感を活かす自然体験となった。

参加人数

25日:大人14名、こども5名、スタッフ4名、エフピコ社員2名

26日:大人21名、こども4名、スタッフ4名、エフピコ社員2名

2)10月19日、20日:棚田、子育てフェス2024

19日には、棚田で泥遊び体験、市川高校吹奏楽部演奏、稲わらで大綱作り体験、枝豆、マコモダケ収穫体験、棚田米でピザ作り体験を行い、20日には有機ポップコーンづくり体験、棚田米まんまる焼き体験、稲刈り体験、棚田で夢を叫ぶ体験、大綱引き大会を行った。(参加人数:19日30名、20日120名、エフピコ社員3名、そのお子様1名含む)(質を高めて少人数で実施)

場所:兵庫県神崎郡市川町の棚田、古民家

HP:https://tanadalove.com/

神奈川海難救助隊(神奈川県)

活動内容

②活動実績 写真①:活動参加者集合(木更津港にて) 活動期日:4月7日(日) 内容:東京湾の浮遊ごみ回収活動 参加者:隊員8人・ボランティア1人

浮遊ごみ回収総量:53.5㎏ 浮遊ごみ回収コース:木更津港方面

(基地~京浜運河~羽田沖~海ほたる~木更津港~木更津航路~鶴見つばさ橋~基地)

写真②:本日の回収物(東京港方面の物) 活動期日:3月2日(日) 内容:東京湾の浮遊ごみ回収活動 参加者:隊員7人・ボランティア1人

浮遊ごみ回収総量:50㎏ 浮遊ごみ回収コース:東京港方面

(基地~京浜運河~羽田沖~東京ゲイトブリッジ~東京港~東京港航路~羽田沖~京浜運河~基地)

③HP:http://www.kanagawamr.org/

河北潟湖沼研究所(石川県)

活動実績

開催日時:1月26日

参加者:24人、スタッフ4人

「河北潟流域ツアー 耐寒ゴミ拾いラリー」を実施。河北潟流域をまわり、河北潟の湖岸2ヵ所と海岸の合計3箇所で335kg以上のごみを回収した。ペットボトルごみが多く、2箇所で本数を数えたところ、475本以上あった。またごみ拾いごとにスタンプが一つたまるスタンプラリーを行い、流域各地のごみ拾い活動への継続参加を呼び掛けた。一日で複数個所をまわったことで、海岸と河北潟、各地のごみの内容や状況の違いを見ることができた。同時に野鳥観察や能登半島地震により被害を受けた湖岸堤防や地区の状況についての現状視察も行った。野鳥観察ではチョウゲンボウやコウノトリ、コハクチョウ、湖面にいたトモエガモの大群等が観察できた。河北潟流域の自然の魅力と課題を伝えつつ、ごみ拾い活動を実施することができた。

③HP:https://kahokugata.sakura.ne.jp/

Gomi-Map(神奈川県)

活動実績

2024年7月2日、Google渋谷でのJVAイベントに参加し、アプリを紹介。東京・神奈川のリサイクル拠点を1,000件以上掲載し、AIによる分別案内付き多言語アプリを開発。2024年度には200件以上の新規拠点を追加、日本語アプリを公開、ホームページも日英両言語で刷新し利便性を向上。

③HP URL

https://gomi-map.jp/

次世代のためにがんばろ会(熊本県)

活動実績

1.「九州SDGs高校生サミットin長崎」ごみ問題について九州各地の高校生と交流検討会

7月27~28日長崎、福岡(2校)、熊本の高校生50人

2 地域保全活動 1)八代海干潟再生(生きもの調査)(4月~3月458人)

2)八代海不法投棄視察会5月25日19人

3)食品ロス改善、食の安全講演会 6月8日(日)50人、八代高校6月17日(金)280人

4)エフピコ佐賀選別センター見学8月6日(火)10人 5)資源分別・食品ロス問題授業:7月~8月10校合計402人へ授業

6)教材づくり6月30日14人、ワークショップ7月7日(日)20人

7)行政ヒアリング:8月2日熊本県8月7日九州農政局、環境省九州環境事務所,8月9日国土交通省八代河川国道事務所、8月20日八代市役所(4課) 8)オンライン海外ユースと海洋ごみについて意見交換会(15人) 9)水防災歴史散策会(24人) 10)八代日本遺産見学会(20人)・高校2校の探求授業、講演会(4回870人)・FMやつしろ生放送・ケーブルテレビで活動紹介(34人)

総合計2,156人参加

③HP:https://www.ganbarokai.net/

瀬戸内宇治島クラブ(広島県)

活動実績

開催日時:7月15日(海の日)

参加者:100名 スタッフ15名

内容:海の日にフェリーをチャーターし、無人島の宇治島に渡り砂浜に漂着したゴミを参加者全員で清掃を行った。また、子供達やその両親を対象に中国地方整備局が「環境学習」として、瀬戸内海における海面浮遊ゴミの現状や海洋環境整備事業を紹介した。

開催日時:3月9日

参加者:6名

内容:黒松の苗木200本の植樹を行った。定期的に植樹を行うことにより、緑豊かな島づくりを目指している。

③HP:http:/ / ujishimaclub.kachoufuugetu.net

Rondat(京都府)

活動実績

開催日時:2月16日(日)

参加人数:17名、スタッフ4名

内容:『罠猟とジビエ料理』里山でも社会問題となっている「獣害」に関して猟師の方からお話を聞きました。「なぜ獣害が深刻化してるのか?」「なぜ人里に鹿や猪がやってくるのか?」「今後の対策や改善方法は?」などたくさんの学びがありました。お昼ご飯は実際猟師さんが罠猟で捕獲した鹿の肉や猪の肉を使ってカレーを作り食べました。「命をもらってるし感謝しないとね」などの発言もあり

③HP:https://rondat-kyoto.org

Rondat活動日記:https://rondat-kyoto.org/diary

吉里吉里国(岩手県)

活動実績

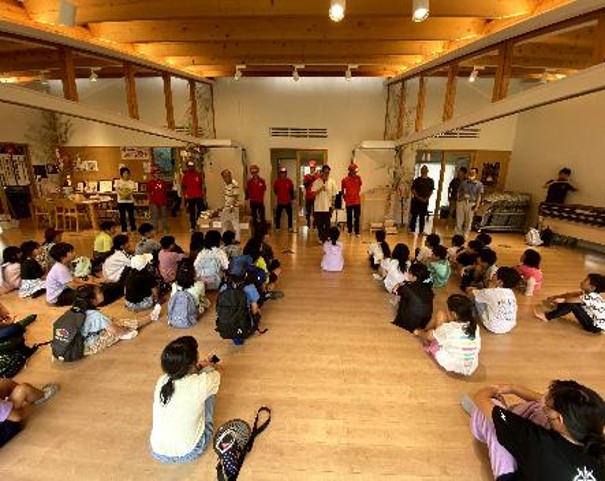

参加者:町内の小学生 1:31人、2:10人

1,ツリークライミング体験と海と森の繋がりのお話会を実施。最初の挨拶の様子の写真。

森に行き、木にのぼる時にはサポートスタッフがついているので安心して楽しんでほしいこと、木に登って海を眺めることができるのはこの地域ならではの体験であること、海も森もつながっていることを伝えた。

2,森林散策&海と森の繋がりのお話+薪割体験会を実施。薪割り体験の様子の写真。

森林を散策し、立っている木を前にして、落ち葉や木の実が落ちることで、土になり、雨が降るとその栄養が海に流れ、海の中にある海藻や魚の食べ物になるという循環についてお話をした。その後、森にあった木を切って丸太にするデモンストレーションを経て薪割体験を行った。一連した流れができたことで、子どもたちの理解の深化に繋がった体験会となった。

③HP:https://kirikirikoku.org/

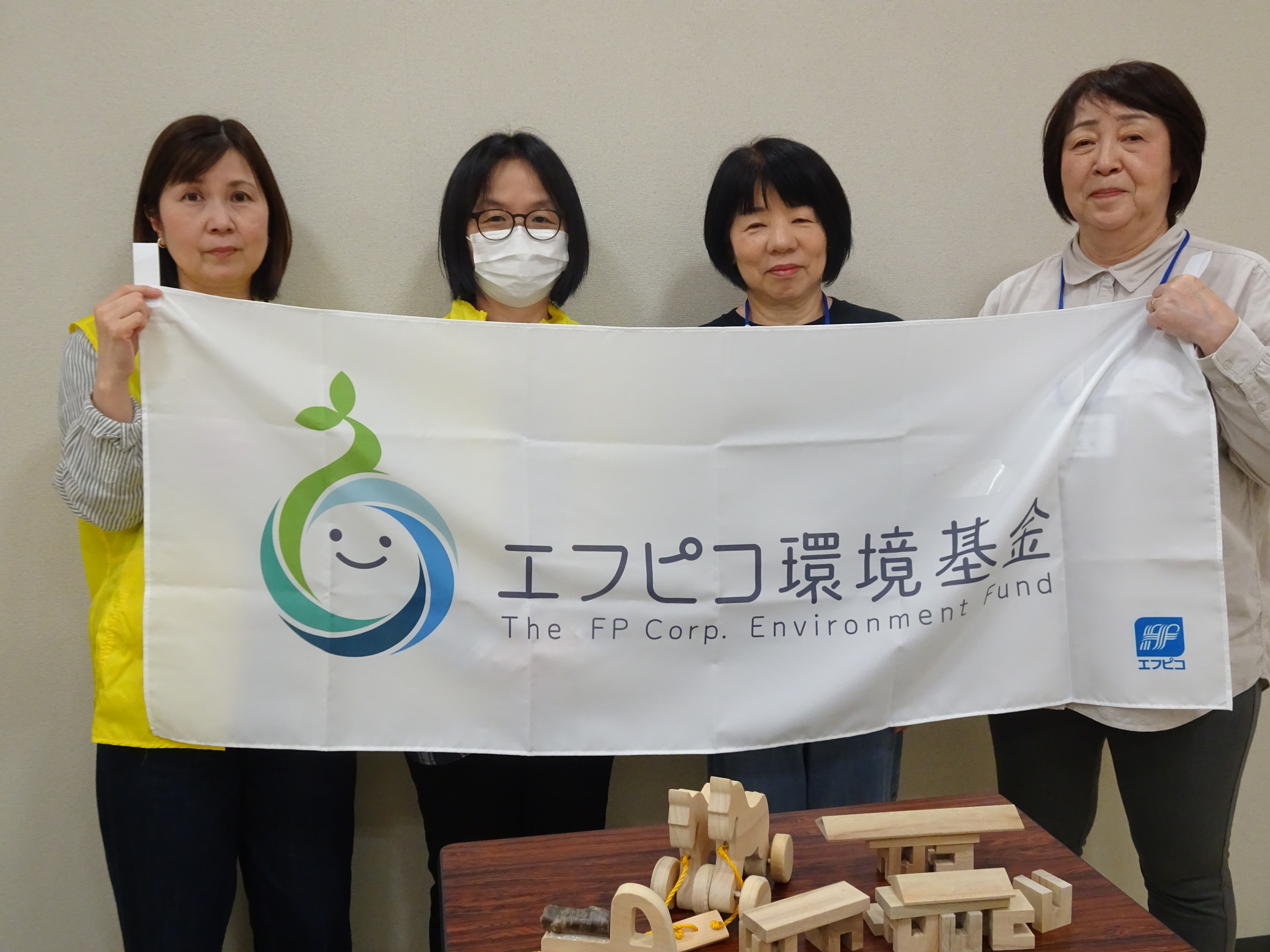

とす市民活動ネットワーク(佐賀県)

活動実績

・もくもく広場の開催

活動日時:2024年4月11日・5月16日・6月20日・9月12日・10月17日・1月16日・2月20日 10:30~13:00

参加者:407人

内 容:未就園児親子を対象に佐賀県産積み木・木製玩具のあそびの広場と子育て中の 親達の交流の場の提供。未就園児親子に木育リーフレットを配布することで、市民の「木育」についての理解と森林・環境保全への興味が 広がった。

(協力:鳥栖市子育て支援課、木育サポーター)

・木育らんどの開催

活動日時:2024年12月7日(土)・8日(日)10:00~16:00

参加者:延2,084人

内容:遊具遊び(木の大型遊具・雲梯・木のトンネル・メリーゴーランド・ボーリング・ままごと他)

木工体験(木の花作り・丸太切り体験 他)

教育機関、企業、NPO、行政との連携を密にして実施することができた。

③HP:https://www.npo-tosunet.org

みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(宮城県)

活動実績

「みやぎのSDGs環境学習支援」として二つの事業を展開してきた。SDGs環境出前講話では、キリバス編、南極編、環境・防災編の講話を用意して、宮城県内の小中学校、高校等、計35校で実施し、2,690名が受講した。SDGs教育プロジェクトでは、仙台市内の小学校等、計8団体、472名を継続して支援した。主な支援として行ったグリーンカーテンは、4か所に設置して植物の世話を続けた。どこも大きく成長して、効果を得ることができた。

ウェブ教材「わたしたちのSDGsライフスタイル~家庭でできる54個の行動~」

回収人数 1,396名

みなしCO2削減量計 1,424t332.3kg-CO2(1家庭あたり1,020kg-CO2)

みなし節約金額計 1億213万4,520円(1家庭あたり73,162円)

③「みやぎのSDGs環境学習支援」サイト:

https://www.melon.or.jp/study/

フードバンクいしのまき(宮城県)

活動実績

1.拠点となる事務所・倉庫物件の確保及び専従スタッフの補充

宮城県登米市内中心部に倉庫兼事務所機能を有した賃貸物件を確保、契約を行うことが出来た。

また、下記②で市民から寄せられた食品を集約することができている。地域企業からも当法人の活動に対し、理解と協力を得ることができており、玄米や常温保存食品の寄贈に繋がっている。

2.食品ロス削減の啓発を行う「フードドライブ」設置箇所の増設

新たに登米市内で2箇所の大手スーパーと共同でのフードドライブを実施するに至っている。

更に地域で活動する登米市社会福祉協議会(本所及び8支所)でも市民向けに家庭に眠ったままの余剰食品の提供を受付ける事業に対し、当法人でも助言等を行いながら食品寄贈の増加を見込んでいる。

③HP:http://foodbank-i.com